「ヤングケアラーが担うケアにどう向き合うか~ ケアラーの体験から~」が開催されます。

近年、注目されているヤングケアラーですが、その実態はまだまだ知られているとは言えません。

今回の講座では、ヤングケアラーの担うケアの概要、当事者としての体験談、これから地域でどんなことができるのか―の 3 点について、皆さまと一緒に考えていきます。

日時:9月28日(土) 14時~16時

会場・定員:①兵庫県福祉センター2階会議室:30名(先着順)

② Zoom:80名

③ YouTube による後日オンデマンド配信:定員なし

受講料:社会福祉士会会員は無料、 一般の方は1,000円

申込締切:9月20日(金)

詳細・お申し込みは>>>こちら

オンラインでマインドフルネス体験講座が開催されます。

近年、マインドフルネス(呼吸法)はテレビや雑誌などでも幅広く紹介され、実践している方々も増えてきています。

さまざまなストレスを抱えている福祉職、介護職、医療職などの専門職の方に、マインドフルネスをご体験いただけます。

日時:9月27日(金)19時~20時30分

会場:オンライン(Zoom)

定員:50名程度

受講料:社会福祉士会会員は無料、 一般の方は1,000円

申込締切:2024年9月18日(水)

詳細・お申し込みは>>>こちら

滋賀県立障害福祉センターで、みんなで体を動かすイベントが開催されます。

障害のある人とその家族や仲間と共に楽しく体を動かし、障害のある人とない人が、さまざまな体験を共有する中で、障害への理解と認識を深め、社会性を育むことを目的としています。

日時:9月8日(日) 10時~15時

会場:滋賀県立障害福祉センター アリーナ・会議室等

(滋賀県草津市笠山八丁目5-130)

対象者:障害のある人、障害のない人

詳細は>>>こちら

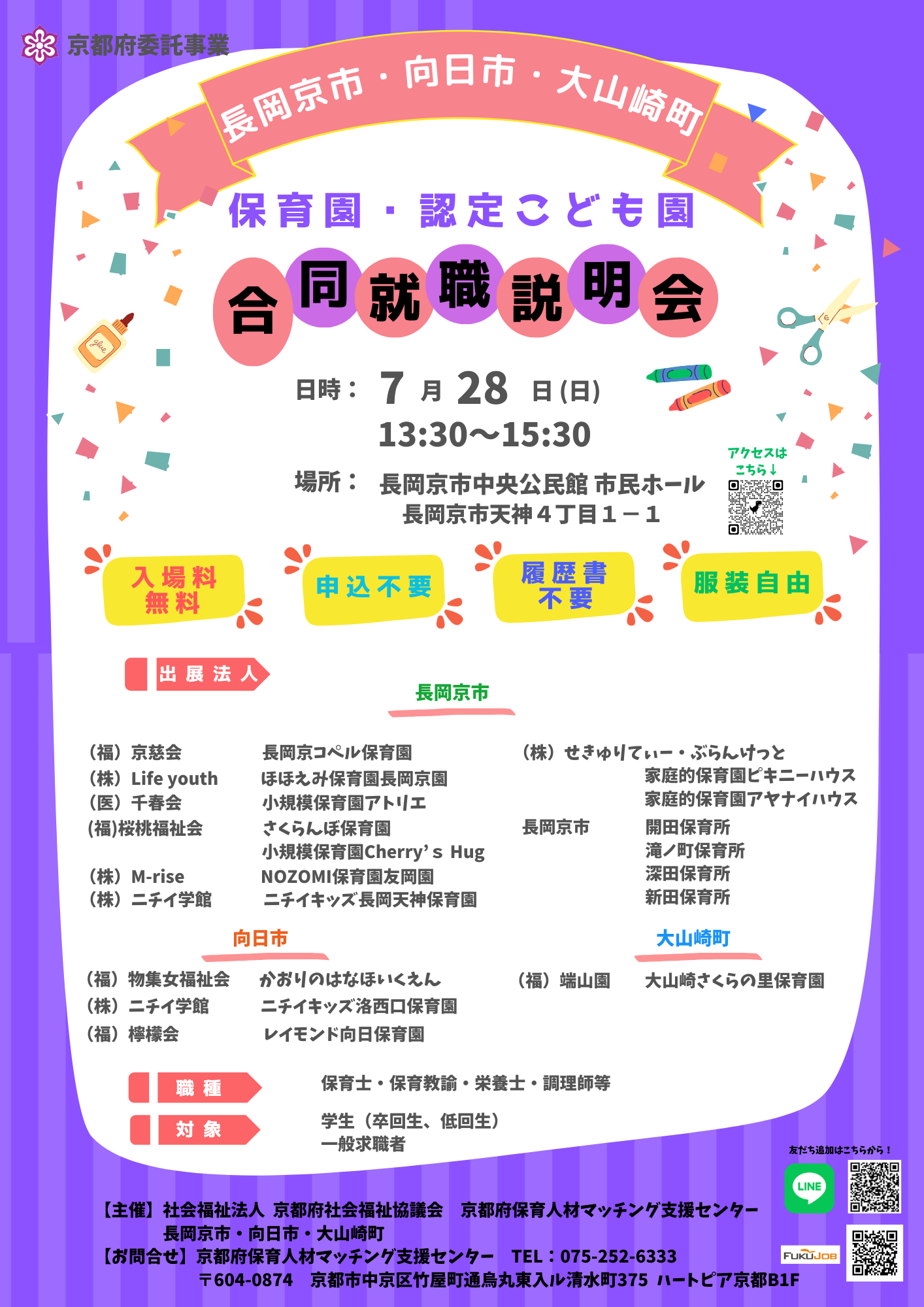

京都府長岡京市・向日市・大山崎町の保育園・認定こども園で働いてみませんか?

長岡京市・向日市・大山崎町のさまざまな特色をもった園保育園・認定こども園が出展します。保育方針や働き方などについての情報収集にお気軽にお越しください。

日時:7月28日(日) 13時30分~15時30分

会場:長岡京市中央公民館 市民ホール

(京都府長岡京市天神4丁目1-1)

対象者:学生(全学年対象)・一般求職者

参加費:無料

詳細は>>>こちら

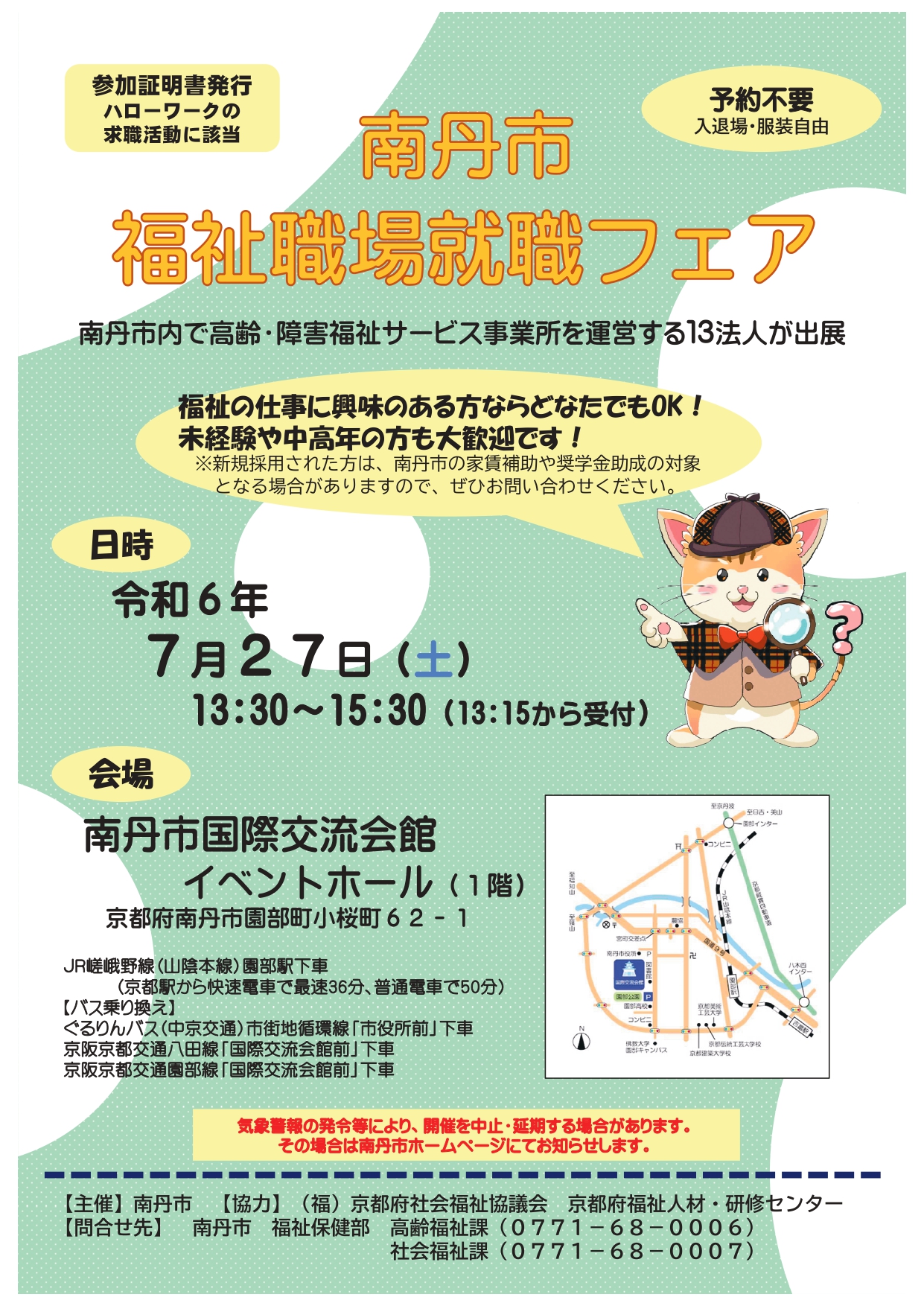

京都府南丹市内で高齢・障がい者事業所を運営する13法人が出展する福祉職場就職フェアです。南丹市内で仕事をお探しの方、福祉の仕事に関心のある方ならどなたでも参加できます。

日時:7月27日(土) 13時30分〜15時30分

会場:南丹市国際交流会館 1Fイベントホール

(京都府南丹市園部町小桜町62-1)

対象者 :学生(全学部・全学年)・一般求職者(未経験者も大歓迎)

参加費:無料

詳細は>>>こちら

大阪市中央区社会福祉協議会で認知症キッズサポーター養成講座が開催されます。

認知症キッズサポーターとは、認知症の人やその家族が困っていたら、やさしく声をかけたり、あたたかく見守る子どもたちのことです。

お手伝いできること、いっしょに学んでみませんか?

日時:8月1日(木) 15時~16時30分

場所:大阪市中央区社会福祉協議会 ふれあいセンターもも

(大阪市中央区上本町西2-5-25)

参加対象:大阪市中央区在住の小学生

※保護者・きょうだいの参加も可能です。

定員:10名(先着順)

詳細・お申込みは>>>こちら

奈良県で「奈良 謎解き寺巡り」が開催中です。

なぜ奈良には鹿がたくさん住んでいるのか?大仏様があれほど大きい理由は?――など興福寺、奈良国立博物館周辺、東大寺を巡りながら、各所に隠された謎を解き明かす体験型ゲーム・イベントです。

日時:2023年10月28日(土)~2024年10月27日(日)

料金:2,700円

キット販売期間:2023年10月11日(水)~2024年10月27日(日)

※『奈良 謎解き寺巡り』ではキット料金の他に興福寺中金堂の拝観料が必要です。

※このゲームは謎解きキットとLINEアプリを使用します。

インターネットに接続可能なスマートフォン端末が必要です。

詳細・キット購入方法は>>>こちら

彦根城博物館より企画展「井伊直興と永源寺南嶺慧詢(なんれいえじゅん)」が開催されます。

篤い仏教信仰を持った井伊家4代直興(1656~1717)と、彦根藩領内にある臨済宗の名刹・永源寺86世南嶺慧詢(1629~1714)。直興は南嶺に帰依し、自身や家族のためにさまざまな法要を行わせるなど、親密な関係を築きました。

2人の人物像や関係について、古文書やゆかりの品などから紹介します。

日時:8月31日(土)~9月29日(日) 8時30分~17時

会場:彦根城博物館(滋賀県彦根市金亀町1番1号)

観覧料:彦根城博物館のみの観覧券

一般 500円

小・中学生 250円

彦根城博物館・彦根城・玄宮園のセット券

一般 1,200円

小・中学生 350円

彦根城博物館のホームページは>>>こちら

京都国立博物館で重要文化財・縹糸威胴丸(はなだいとおどしどうまる)が特別公開されています。

「縹糸威胴丸 兜・大袖付 附旗一旒」は松平定信が編纂した『集古十種』にも収録された名品です。

甲冑は金属の部品だけでなく、糸や裂、革、漆など様々な素材を組み合わせた総合芸術です。しかし経年による損傷が激しく、次世代に伝えるためにも修理が不可欠でした。

このたび修理が完成したことを記念して特別公開されています。

日時:6月18日(火)~8月4日(日) 9時30分~17時

会場:京都国立博物館 平成知新館 1階

(京都市東山区茶屋町527)

観覧料:一般 700円

大学生 350円

高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方 無料

詳細は>>>こちら

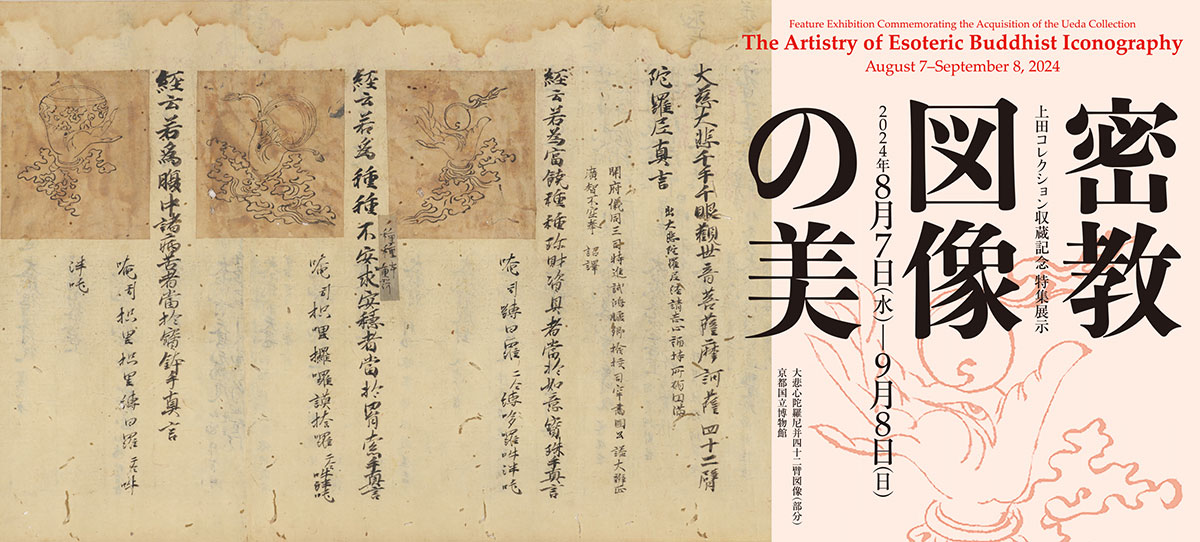

京都国立博物館で上田コレクション収蔵記念 特集展示「密教図像の美」が開催されます。

戦後、医業のかたわら、密教図像の蒐集に尽力し、個人としては日本最大級のコレクションを形成した故・上田治氏。

上田コレクションは、多くが平安~鎌倉時代の作品で占められており、伝来が明らかで歴史的価値だけでなく、美術的価値も高いものです。長らく公開の機会を得ず、幻のコレクションとなっていた作品群が展示されます。

日時:8月7日(水)~9月8日(日) 9時30分~17時

会場:京都国立博物館 平成知新館 1階

(京都市東山区茶屋町527)

観覧料:一般 700円

大学生 350円

高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方 無料

〇関連土曜講座

「上田コレクションの密教図像の価値」

講師:大原 嘉豊氏(京都国立博物館 教育室長)

日時:8月24日(土) 13時30分~15時

会場:京都国立博物館 平成知新館 講堂

定員:200名

詳細は>>>こちら

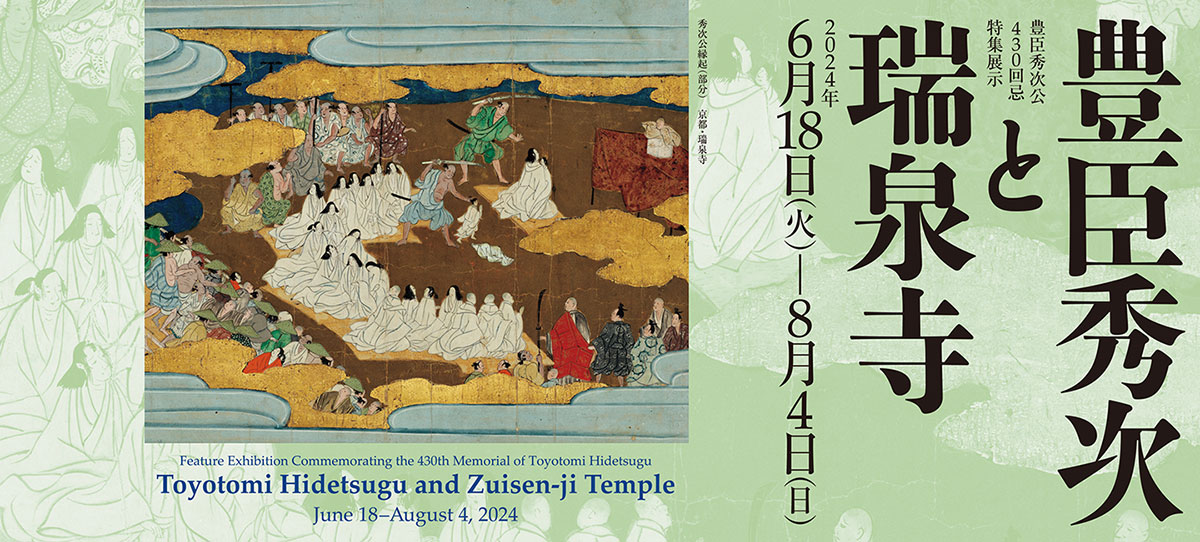

京都国立博物館で豊臣秀次公430回忌 特集展示「豊臣秀次と瑞泉寺」が開催されています。

16世紀、豊臣秀吉の甥(おい)として生まれた秀次は、秀吉の後継者として関白にまで上り詰めました。

しかし、秀吉に実子が誕生すると、文禄4年(1595)7月、自害に追い込まれました。災禍は妻子にも及び、同年8月、縁者はすべて京都の三条河原で処刑されました。当年は秀次とその一族の430回忌に当たります。

瑞泉寺は、秀次一族の菩提を弔うために、その処刑地跡に建てられた寺院です。展示では、秀次一族の悲劇に関わる作品を中心に、瑞泉寺の寺宝を紹介しています。

日時:6月18日(火)~8月4日(日) 9時30分~17時

会場:京都国立博物館 平成知新館 1階

(京都市東山区茶屋町527)

観覧料:一般 700円

大学生 350円

高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方 無料

詳細は>>>こちら

仏教の教えをはじめ、現代のさまざまな社会現象や諸問題について学ぶ機会として、別院真福寺を会場に「愛宕薬師フォーラム」が開催されます。

第45回「愛宕薬師フォーラム」テーマ

「密教とヒンドゥー教― 聖天・弁才天・吉祥天・大黒天・帝釈天・阿修羅の元の姿とは ―」

講師:作家/インド工科大学客員准教授 山田 真美 氏

日時:9月9日(月) 14時~16時30分

会場:真言宗智山派総本山智積院別院真福寺 地下講堂

(東京都港区愛宕1-3-8)

※オンライン参加可能

※事前予約制(定員100名、先着順)

対面式での参加希望の方

→お問い合わせ・お申し込み先:智山教化センター

TEL:03‐3431‐5218 FAX:03‐3431‐5219

オンラインでの参加希望の方

→お問い合わせ・お申し込み先:智山教化センター

Mail:kyoukac@chisan-ha.org

詳細は>>>こちら

五島美術館で秋の優品展「一生に一度は観たい古写経」が開催されます。

奈良時代から、さまざまな人の心の拠り所になった仏教。それぞれの願いとともに、写経が盛んに行われました。

古の人々が経文を写した古写経は、内容的な価値だけでなく、時代ごとの特徴的な文字や装飾料紙なども見どころです。

大東急記念文庫創立75周年記念特集展示として、鎌倉時代から江戸時代の絵巻、絵本も同時公開されます。五島美術館と大東急記念文庫の収蔵品から、古写経の名品約50点が展示されます。

日時:9月3日(火)~10月14日(月) 10時~17時

会場:五島美術館(東京都世田谷区上野毛3-9-25)

観覧料:一般 1100円

高校生・大学生 800円

中学生以下 無料

〇イベント

※聴講には事前に予約が必要です。各講演日の前日(ただし前日が土休日の場合は金曜日)正午までに電話050-5541-8600(ハローダイヤル)にてお申し込みください(9時~20時)。

※各日定員100名(自由席)。満員となり次第締切となります。

講演会

①「古写経の魅力にせまる」

赤尾栄慶氏(京都国立博物館名誉館員)

日時:9月22日(日)14時~

ギャラリートーク

②「古写経に込められた鎮護国家思想」

日時:9月5日(木)14時~15時頃

③「大東急記念文庫の絵巻・絵本」

日時:9月12日(木)14時~15時頃

④「五島慶太翁と古写経」

日時:9月26日(木)14時~15時頃

⑤「まるごと楽しむ古写経」

日時:10月3日(木)14時~15時頃

⑥「紫式部日記絵巻について」

日時:10月9日(水)・14日(月)14時~15時頃

※両日ともに同一内容

〇ミュージアム・コンサート

「長唄演奏会―和のこころを聴く」

日時:9月18日(水)14時開演

会場:五島美術館別館講堂

料金:全席自由席4,500円(要事前予約)

※7月下旬頃より五島美術館にて予約・販売を開始します。

詳細は電話03-3703-0662までお問い合わせください(10時~17時)。

詳細は>>>こちら

西陣織あさぎ美術館で特別展「シルクロードの煌(きら)めき デザインの源流と西陣織の技」が開催されます。

シルクロードが交易路として使われるようになったのは、今から2,000年以上も昔の紀元前2世紀です。

日本も奈良時代より、朝鮮半島の国々からシルクロード経由の交易品を取り込みました。西陣織に使用される文様にも、シルクロードからもたらされたものがたくさんあります。

本展では、世界中の作品が多数展示されます。

日時:7月28日(日)~12月27日(金) 10時~17時

会場:西陣織あさぎ美術館

(京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町661 ツカキスクエア 7F)

観覧料:一般 500円

高校生・大学生 400円

中学生以下 無料

詳細は>>>こちら

本山興正寺で「興正寺フェス」が開催されます。

アイドルやお笑いのステージ、キッチンカー、スタンプラリーなどイベントが盛りだくさんです。お寺ならではの腕輪念珠づくりの体験もあります。

日時:8月31日(土) 10時~17時

会場:真宗興正派本山興正寺

(京都市下京区堀川通七条上ル)

【御影堂ステージ】

10時~ オープニングセレモニー

10時10分~ ライブペインティング

11時30分~ 仏教青年会 音楽ライブ

13時~ Glitter☆Girls ライブ

14時~ 龍谷大学ウインドオーケストラ

15時~ 京都府住みます芸人 お笑いライブ

16時~ はんなり小町 ライブ

16時30分~ ビンゴ大会

16時50分~ クロージングセレモニー

【教化センター リテラス内】 10時~16時

腕輪念珠づくり、缶バッジづくり、お花つり、スーパーボールすくい

【教化センター リテラス前テント】 10時~16時

ストライクアウト、コーンホールバウンス

【境内】 10時~16時

キッチンカー、スタンプラリー

興正寺のホームページは>>>こちら