つながる

福祉仏教ピックアップ

親なきあとを当事者に聴く 八尾市がフォーラム

2024年4月16日

※文化時報2024年2月27日号の掲載記事です。

障害のある子やひきこもりの子の親が面倒を見られなくなったあと、本人たちがどう生きていくかという「親なきあと」について考えようと、大阪府八尾市は17日、同市の大型商業施設「LINOAS(リノアス)」8階の「みせるばやお」で、第20回障がい者フォーラム「親なきあと座談会~障がい者たちが考える『親なきあと』」を開いた。障害のある当事者から「親なきあと」への意見を聴く試みで、約40人が熱心に耳を傾けた。(主筆 小野木康雄)

フォーラムは、八尾市障がい者基本計画の事業評価を行う当事者らでつくる「くれよん組」が行っている啓発事業。今回は、本人と親の間に「親なきあと」への感じ方のずれがあるのではないか―という問題意識の下に企画した。

この日はまず、一般社団法人親なきあと相談室関西ネットワーク代表理事で、一般財団法人お寺と教会の親なきあと相談室理事兼アドバイザーの藤井奈緒さんが登壇。個別相談を受けたり、分かち合いの場である「親あるあいだの語らいカフェ」を開いたりといった、日ごろの活動を紹介した。

その上で、障害者権利条約をつくる原点になったスローガン「Nothing About Us Without Us」(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)を引用。「親なきあとにも、その視点を忘れないようにしたい」と語り掛けた。

障害のある当事者は7人が意見を発表した。このうち、精神障害のある男性は「失敗したときに自分でどう乗り越えるかという力を、親は生きている間に子どもに訓練させてほしい。障害のある子にいっぱいチャレンジさせてほしい」と訴えた。

視覚障害のある女性は、世間体を気にした両親の意向で盲学校に転校できず、「もっと早くから点字に出会って学習していれば、学力を落とさずに済んだのに」と思ったと打ち明けた。一方で母親からは、きょうだい3人の中で一番心配なはずの自分が一番しっかりしていると言われていたといい、「子の意思を尊重し、自立して生活できるよう考えて育てることが大事」と述べた。

市を挙げて取り組む

八尾市は「親なきあと」の問題に市を挙げて取り組んでいる。大松桂右市長は2021年度から、市政運営方針に「親なきあと」を明記しており、障害者が地域で安心して生活できるまちづくりを掲げている。

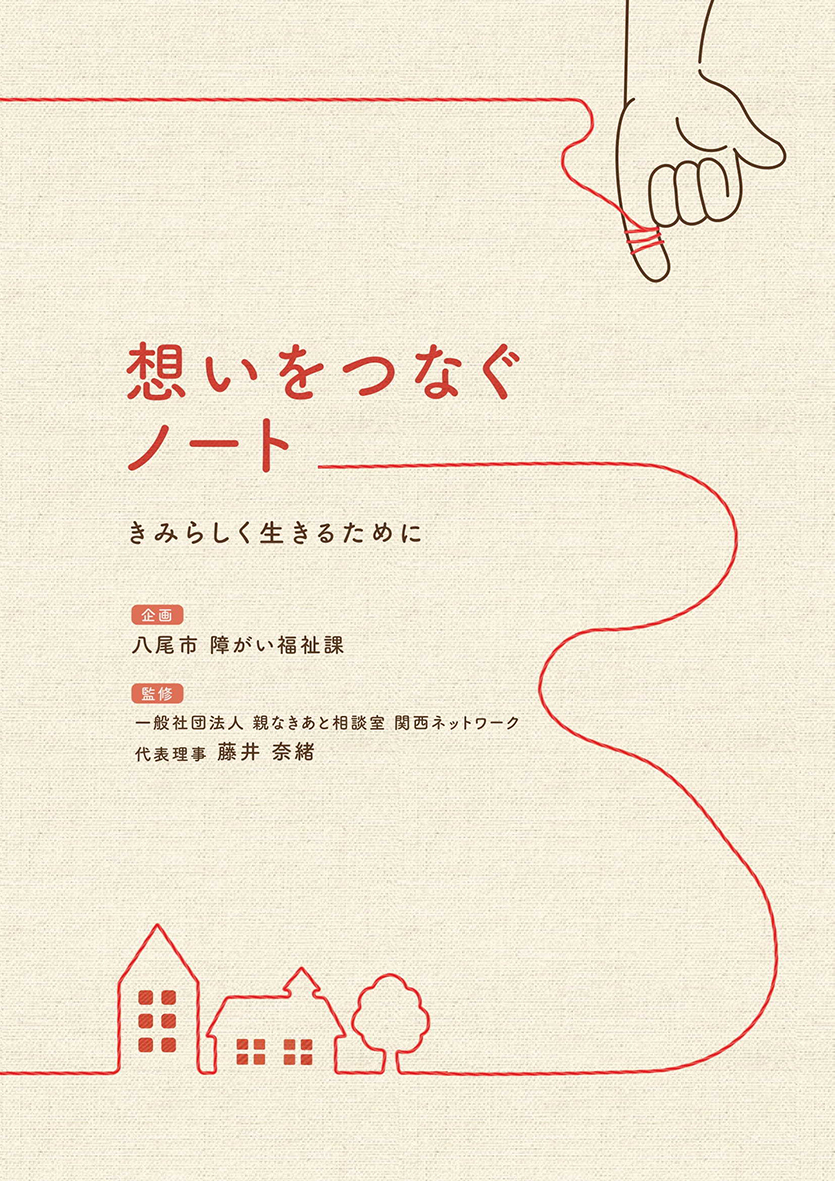

翌22年には、親たちが「親なきあと」の準備を進めるために使う「想(おも)いをつなぐノート」を藤井奈緒さんの監修で作製した。本人の日常生活での注意点や得意なこと、苦手なことなどを全22ページにわたって記すノートで、親の思いや本人の様子を支援者に知ってもらう役割がある。ホームページで無料公開しており、全国から反響が寄せられている。

大松市長はこの日の障がい者フォーラムにビデオメッセージを寄せ、「住まいの確保や成年後見制度=用語解説=の利用促進と合わせ、保護者の不安に寄り添う取り組みが必要。『親なきあと』の支援を、親あるあいだに考えてほしい」と呼び掛けた。

【用語解説】成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

認知症や障害などで判断能力が不十分な人に代わって、財産の管理や契約事を行う人(後見人)を選ぶ制度。家庭裁判所が選ぶ法定後見制度と、判断能力のあるうちに本人があらかじめ選んでおく任意後見制度がある。