インタビュー

橋渡しインタビュー

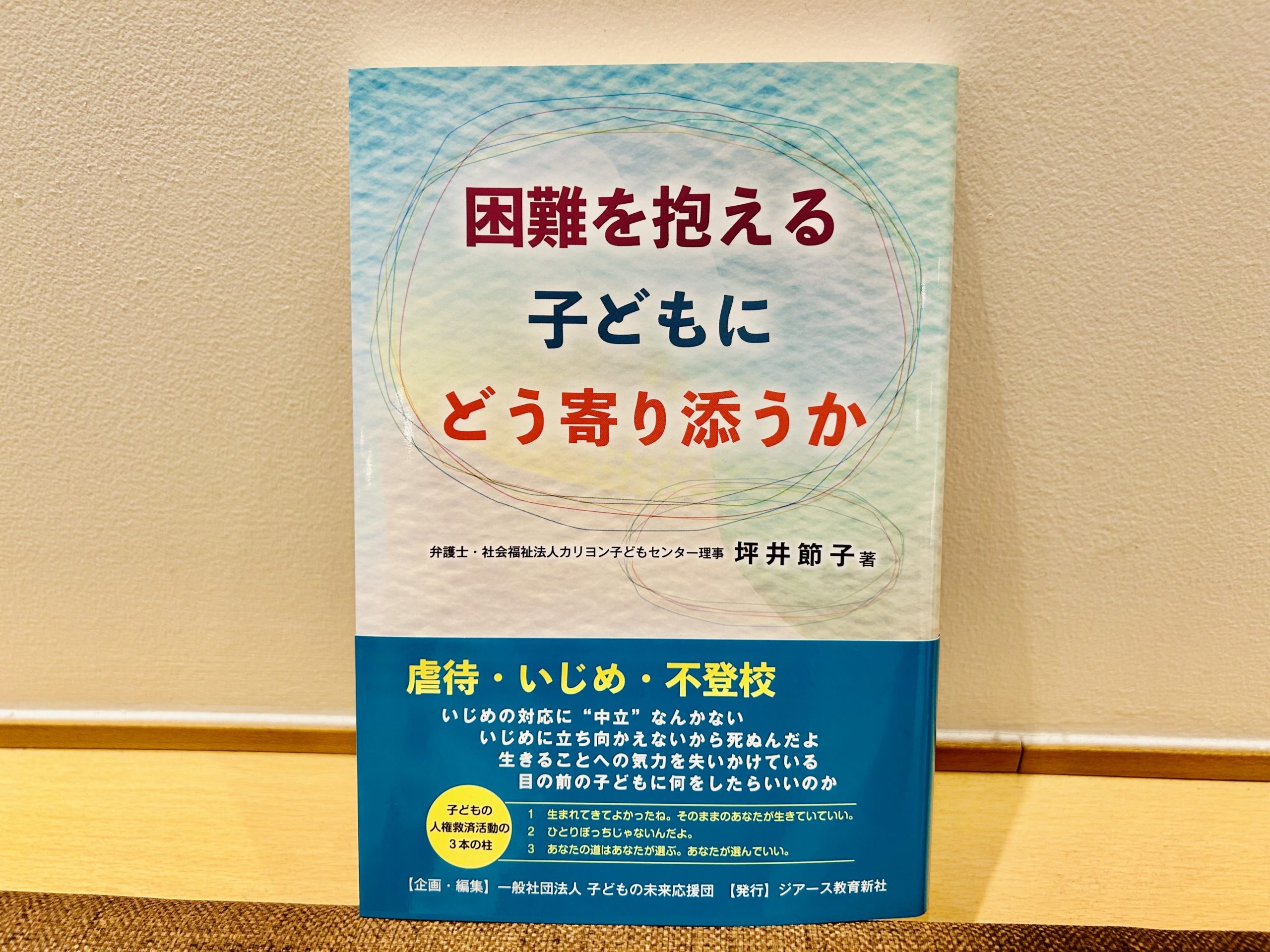

子どもシェルター生みの親 坪井節子弁護士㊤

2024年4月29日 | 2024年9月10日更新

坪井法律事務所の弁護士、坪井節子さん(70)は、さまざまな事情を抱える子どもたちのための「子どもシェルター」の生みの親として知られる。2004(平成16)年、東京都内に「カリヨン子どもの家」を設立。以来、児童福祉関連の資格を持つ職員や弁護士が子どもたちを見守ってきた。時にぶつかり、共に涙し、笑顔を見せながら、幾多の苦難を経験した子どもたちに寄り添う坪井さんは、こう語る。「私は子どもたちの前では無力だった。最後は祈ることしかできなかった」―。

すんなりとは心を開かない

現在全国に19カ所設置されている子どもシェルター。家庭では安全に暮らせない10代後半の子どもたちが、一時的に生活できる場所だ。

シェルターは男女別に分けられ、一つ屋根の下で3、4人の子どもたちが暮らす。一人一人に個室があり、手づくりの食事や生活用品、病院の受診など、暮らしに必要な衣食住を与えられる。

滞在期間は3週間〜2カ月程度。その間にシェルターや児童相談所の職員、カウンセラー、医師、子ども担当弁護士(通称:コタン)らが親や学校、行政との間に入り今後について相談する。

シェルターを出た子どもたちの行き先は、自立援助ホームや児童養護施設など。親子関係を調整した上で家庭に戻ることもあれば、住み込みで就職したり、里親制度を活用したりと方法はいくつかある。子どもの希望と心身の安全を最優先し、判断しているという。

自立援助ホームは、アルバイトなどで貯金しながら、家事やコミュニケーションなど生きていく上でのスキルを、職員のそばで身に付けられる。中には高校から大学、専門学校へと進学する子どももいる。

学校や職場に対しては、職員が親代わりとなって必要な手続きを行っている。子どもたちのために旅行やイベントを計画することもあるそうだ。

こうしてできる限りのことをしているが、物心がついてから長い間、親からの暴力や性被害に遭ってきた子どもたちが、すんなり心を開くわけではない。坪井さんをはじめ、子どもたちと親身に関わってきた大人たちはそれぞれが壁にぶつかっている。

シェルターに来る子どもたちは、周りの様子をうかがいながら大人をだましたり、暴言を吐いたりすることもある。中には職員や弁護士との関係性を引っかき回し、大人同士でもめごとになることもあった。混乱する大人たちを冷ややかな目で見ながら、生きる希望を見いだせない子どもに対して、坪井さんが「お願いだから、もうやめて」と懇願したこともあったという。

過酷な運命を生きる、見知らぬ子どもを受け入れるのは容易ではない。仕事とはいえ、ただの善意ではとてもできない活動をなぜ続けられるのだろうか。

「神は死んだ」…クリスチャンの教えから離れる

坪井さんは1953(昭和28)年生まれ。プロテスタントの家庭で育ち、中学生までは教会に通っていた。学校ではいわゆる優等生だったという。

高校1年のとき、カナダに留学。当時、帰国後は学年を一つ落とさなくてはならず、同級生たちに遅れを取った思いを抱えながら、坪井さんは一学年下の生徒たちと過ごした。

「カナダでは両親のおかげで得難い経験をさせてもらいました。でも、日本に戻ってからの私は集団に群れることができず、独りでいることに耐えなくてはなりませんでした」

次第に教師に口ごたえをしたり授業に出なくなったりし、学生運動に興味を持ち始めた。ドイツの哲学者ニーチェの実存主義にどっぷりはまって「神は死んだ」の言葉に共感。教会から離れた。

のちに夫となる男性と出会った。男性は司法試験の勉強をしていた。当時は就職氷河期で「資格を持って自分の力で働きたい」との強い思いと、そばにいたいとの願いから、自分も司法試験の勉強を始めた。

坪井さんは無事に合格し、弁護士としてデビュー。結婚・出産も経験し、順風満帆な生活を送っていた。

和子ちゃんが枕元に立った

1987年、坪井さんは東京弁護士会の「子どもの人権救済センター」で相談員をしていた。深刻な問題を抱えた子どもたちの相談は後を絶たず、いじめや不登校、非行以外に「虐待」という言葉が耳に入るようになった。

坪井さんは被害を受けた子どもに感情移入してしまうことに耐えられず、虐待事件に関わることを避けてきた。

そのころ、弁護士仲間に薦められて読んだ本が『和子6才いじめで死んだ 養護施設と子どもの人権』(倉岡小夜著、ひとなる書房)。親に虐待を受け、保護された養護施設に入った女児が、一緒に暮らす子どもたちからいじめを受けて殺された実話だ。

気付けば夢中で読み、ひどい殺され方をした女児を思うと、涙が止まらなかった。弁護士でありながら、子どもたちを救えない自分自身のことを、心底無力に感じた。

その瞬間、今まで反発し続けてきた神の存在を思い出し、心から祈ったという。

「神様に『私は教会からは離れましたから、どうなっても仕方がないです。でも、どうか6歳であの世に行った和子ちゃんだけは救ってあげてください』と祈りました。すると明け方、和子ちゃんが私の枕元に立っていました」

夢なのか、現実だったのか。その夜、寝ている坪井さんに、小さな女の子が顔をのぞき込みながら話しかけてきた。「あなたが泣いていても、何も変わらないよ。あなたができることをしてね。勇気が出ないなら、私の命を分けてあげる」。女の子は自分の心臓から小さな灯火を取り出し、坪井さんの胸にともしたのだという。

「今考えると、和子ちゃんの姿をしたイエス様だったのではないかと思いますね」と、坪井さんはほほえんだ。

その日から、虐待を受ける子どもたちのために立ち上がろうと覚悟を決めた。

2000年には、教会へ戻り、クリスチャンとして生きるようになった。