つながる

福祉仏教ピックアップ

③お盆に迎え火・送り火を行う老人ホーム

2022年10月26日 | 2022年10月29日更新

※文化時報2022年5月17日号の掲載記事です。

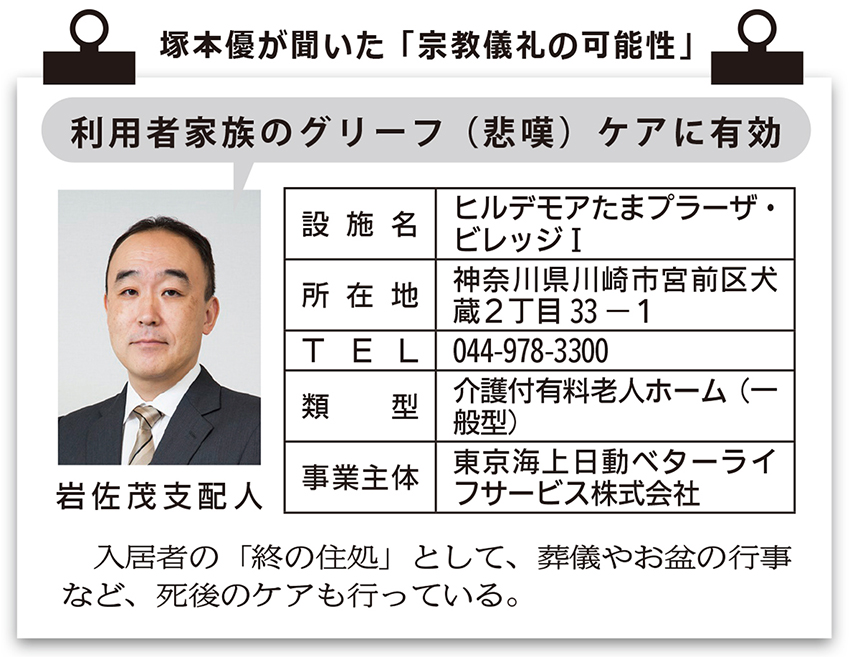

葬儀専用の「静堂」を備える介護付有料老人ホーム「ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅠ」(川崎市宮前区、定員112人)は、葬儀だけが特徴ではない。「終の住処(すみか) 」を追求した結果、お盆には迎え火・送り火まで行う。岩佐茂支配人は「ホームで亡くなった方にとっては、ホームが自宅ですので、自宅と同じようにお盆行事を行い、故人をしのんでいます」と語る。

「メモリアルホール」も

迎え火・送り火は、ホームの玄関先で行う。焙烙(ほうろく=素焼きの小皿)におがら(皮をむいた麻の茎)を載せて火を付ける。傍らには、精霊たちの乗り物として、ナスの牛やキュウリの馬を供える。

いずれもホームのスタッフが作っており、参加人数が多いので、家庭のものよりは少し大きめにしている。

入居者は1フロア(37人)ごとに計3回実施。はじめにホームのスタッフが迎え火・送り火について口上を述べ、その後、焙烙に向かって思い思いに手を合わせる。

参加は自由だが、要介護度が高い人は車いすに乗ったりスタッフに付き添われたりし、入居者の約7割が参加する。「田舎ではいつもこうしていたけど、そういう意味があったのね」「なんだか昔を思い出して懐かしいね」などの声が聞かれるという。

お盆期間中にはこのほか、「メモリアルホール」も設けられる。自宅や実家に家族や親戚が集まり、祖父母の法要をしていたことになぞらえたものだ。

ホールには、過去に亡くなった人々が入居していた当時の思い出の写真や、故人を担当していたスタッフが書いたメッセージを展示。このほか、「盆棚」と呼ばれる祭壇や盆ちょうちん、灯籠などを飾り付け、思い思いに故人をしのべるようにしている。

案内状は毎年、三回忌までの遺族に出すといい、計40~50通に上る。このうち来場するのは、一周忌の遺族を中心とした20~30人。中には「十三回忌を迎えるまでは」と、毎年欠かさず訪れた遺族もいたそうだ。

グリーフケアに効果

こうしたホームでの葬儀やお盆行事について、岩佐支配人は今後も継続するという。その理由の一つが、グリーフ(悲嘆)ケアだ。

「ホームで最期を迎えることは、家族もスタッフもグリーフを抱えるということです」。ホームでの葬儀は、火葬場の空き待ちもあって、2~3日は遺体を安置することになるという。それだけの期間があると、多くのスタッフが故人とお別れする時間を持てる。「その時にご家族と一緒に対面して、故人のお話をすると、お互いにグリーフケアが行われることになるのです」

入居者が葬儀に参列できることや、迎え火・送り火と「メモリアルホール」などの取り組みも、遺族やスタッフ、入居者にとっては広い意味でのケアになっていると、岩佐支配人は考えている。

施設での葛藤を意識 岩佐茂支配人の話

かつて施設への入居を「姥(うば)捨て山」に例えた時代があります。

今でも肉親を施設に預けた家族には、本来なら自分が面倒を見たいけれども、その責任を放棄して、ホームに委ねてしまった「罪悪感」を持つ方はいると思います。それほど強い感情でなくても、親の入居について話し合った際に感じた葛藤や、「自分で選んで」入居したはずの親の中に寂しさを見つけた時の後悔など、皆さんそんな思いの一つは抱えているのではないでしょうか。

ホームでスタッフがミスを犯したとき、事故が起きたとき、病気で急激に弱ったときなどに、表には出さないけれども「こんなはずじゃなかった」「あの時入居させなければ良かった」という思いを感じ取ることがあります。

このように在宅で家族がケアするのとは異なる、施設に入居していることによってこそ感じる葛藤は、あると思います。

もちろん、皆さんが強く後悔をしているとは限りませんし、それほど多く表出されるものでもありません。でも、施設入居という大きな分岐点に立たされ、本人も家族も、在宅で連続する日常の中では感じない「人生の最終段階を生きる」ということを、大なり小なり意識せざるを得ないのではないでしょうか。

これを一つの「喪失」や「悲嘆」と捉えるのなら、看取(みと)りの場面以外でも、施設に入居した時点から亡くなる時まで抱えるさまざまな葛藤をケアしていくことも、広い意味でのグリーフケアだと考えるようになりました。

「塚本優と考える お寺のポテンシャル」では、福祉業界や葬祭業界を長年にわたって取材する終活・葬送ジャーナリストの塚本優氏が、お寺の可能性に期待する業界や、お寺のの先進的な取り組みを紹介します。