知る

お寺と福祉の情報局

名画の世界を脳全体で味わう アートリップ体験記

2022年9月25日

主に認知症の人たちを対象にした、アートを通してコミュニケーションを図る「アートリップ=用語解説=」。1枚の絵を一つのグループで鑑賞しながら、お互いに感じたことを話し合うことで、脳が刺激され、能力を引き出す効果があるという。一見難しそうに感じるが、美術の知識がなくても楽しめる新しい鑑賞方法なのだそう。実際にどんな絵を見て、どのようにプログラムが進んでいくのだろうか。認知症の人だけでなく、一般向けにもテレビ会議システム「Zoom」で体験できる講座があると聞き、記者が体験してみた。(瀧本智美)

受講したのは「PLUS One(プラスワン)」というユニットが主催する講座。認知症の母親とアートリップを体験し、家族が知らなかった母親自身の思い出や感情が引き出されるのを目の当たりにした大谷こずえさん(64)が、ユニットの中心メンバーとなり、講座のアートコンダクター(進行役)を務める。

8月19日午後8時、指定されたZoomのURLに接続すると、大谷さんのほかにも2人のコンダクターと、記者を含めた5人の受講者が画面に映し出された。定員は5人なのでこの日は満席。全員が順番に軽く自己紹介をしてから、アートコンダクターの提案で「夏といえばこれ」と思う物を各自が発言していく。花火、キュウリ、麦茶など、さまざまな意見が挙がり、初対面同士の場が少し和んだ。

ここから3人のアートコンダクターがそれぞれ1枚ずつ選んだ絵を、順番に鑑賞していく。1時間かけて合計3枚の絵を見る計算だ。

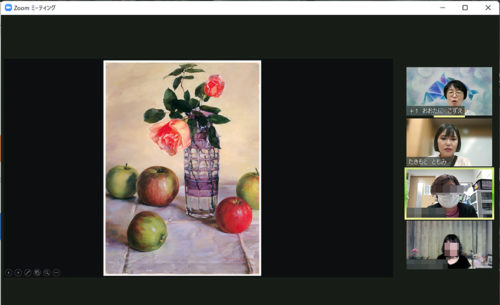

画面上に1枚目の絵が登場する。大谷さんが用意した、花瓶に生けたバラの花と複数のリンゴが描かれた静物画だった。「じっくりこの絵を見てください。どんなことを感じますか」。大谷さんが参加者に問いかける。

突然出されたお題の絵。しかも、花とリンゴがあるだけの場面。そこから自分なりの感想を導き出すには、絵の細部まで気を配る観察力が必要だと感じた。

「バラの花が少しうつむき加減なので、時間がたっている感じがします」「テーブルではなく、タイルの上に載っているように見えるので、海外のキッチンではないでしょうか」「リンゴの大きさや色がバラバラなので、庭から取ってきたものだと思います」。参加者から出てくる感想は、どれも自分になかった視点ばかり。同じ絵でも、人それぞれの感じ方があるのだと改めて思った。

私は何となく「どっしりした感じ」を受けたのだが、それを他の人にも理解できるように言葉で伝えるのに少し悩んだ。「どっしりした感じ」の正体を探るため、もう一度画面に目を落とす。

「リンゴの無造作な置き方と、置かれている面を大きめにとっている構図から、重力を感じる絵だと思いました」。やっと言葉にできた。すかさず大谷さんが「なるほど」とうなずいてくれる。

参加者全員が一通り話したところで、次なる質問が来た。「では、この絵が描かれたのはどんな部屋で、その部屋にはどんな人が住んでいるでしょうか」。

この問いにも「庭の見えるキッチンで、シニアの一人暮らしの女性が住んでいる」「孫のためにアップルパイを焼こうとしている高齢女性が住む家」「テーブルクロスやリンゴの置き方が乱雑なので、不器用な男性では」など、またまた個性的な意見が挙がる。

このように、良いタイミングでアートコンダクターが複数の質問を挟み、それに参加者が順番に答える形で鑑賞が進んでいく。最初は「うまく言えるかな」と緊張していたが、それよりも個性豊かな参加者の感想を聞けるのが楽しみになってきた。他の意見に感化され、お題の絵に対して最初に受けた印象から見方が変わったりするのも面白い。

発言するたびに、アートコンダクターや参加者がちゃんと反応してくれるので、そのやり取りもうれしく、なんだかその場の連帯感のようなものも生まれてくる。

絵を見終わると、お題の正体が明かされた。「この絵は、和田英作という東京美術学校校長を務めた著名な洋画家が、1946年に描きました。終戦直後の物のない時代の作品だという背景を知ると、この絵に込められた思いを感じませんか」。戦時中貧しい経験をした和田の「何でもない日常の生活が、どんなに幸せか」という思いが、リンゴとバラのみずみずしい様子として表現されている。初めは単なる静物画としか思わなかった絵に物語性が生まれ、ぐっと親しみが湧いた。

アートを通じてみんなを笑顔に

このような手順で、残るアートコンダクターである小野さんと丸山さんがそれぞれ選んだ絵を鑑賞し、感じたことを全員で共有した。小野さんは怪しげな男女が描かれたモノクロの木版画、丸山さんは母子とおぼしき2人が謎めいた物体に手を伸ばすシーンが描かれた意味深な絵を披露。1枚目とは全く違う世界が味わえた。絵の題名や背景を知って、また違った印象に変化する過程は、最初のお題の時と同様だ。全ての作品の鑑賞が終わると、自分の中で新しい扉が開いたような気になった。

「アートを見て何かを感じる時、感じたことを言葉にする時、他の人の感想を聞き感化される時、それぞれに使われる脳の部位が違うんです」と、大谷さんは話す。このような脳のいろいろな箇所への刺激が、認知症患者の能力を引き出すことにつながるのだそう。

認知症があってもなくても、アートを見る感性は変わらない。それをいかにうまく言葉として引き出し、その思いに寄り添い楽しんでもらうかが、アートコンダクターの腕の見せどころなのだという。

大谷さんが今まで携わってきた高齢者施設やPLUS Oneでのプログラムでも、口数の少なかった認知症患者が急に生き生きと話し出したり、嫌がっていた患者が絵を見せたとたん食い入るように見つめたりする経験などがたくさんあり、アートの持つ力を実感している。

特に感心するのが、アートの記憶をひもとく力だという。

絵をきっかけに認知症の高齢者が昔の詳細な情景を急に思い出すことが多いのだとか。番傘の描かれた浮世絵を見て「昔は柿渋を塗って雨をはじいていたんだよ」と冗舌にうんちくを語りだしたおじいちゃんや、草原の絵を見て、大昔に行ったピクニックの情景を思い浮かべ、誰がどんな服を着てどこに座っていたかということまで覚えていたおばあちゃんなど、アートをきっかけに遠い思い出が呼び覚まされた事例は数知れないという。

「認知症の方だけが参加するのではなく、その家族も一緒に鑑賞することで、相手の知らなかった一面を知ったり、家族共通の思い出に浸れたりして、家族間のコミュニケーションがスムーズになる効果もあります」と大谷さん。「年をとっても認知症になっても、アートリップを通して新しい発見をして思わず笑顔になる。そんな場面をこれからも増やしていきたいと思っています」と語っている。

【用語解説】アートリップ

一般社団法人アーツアライブの代表理事・林容子氏が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で行われていた認知症患者向けの「対話型美術鑑賞」を学び、日本で改良を加えて生み出したプログラム。脳を刺激して能力を引き出し、感想を話すことでコミュニケーション能力を向上させるといわれる。国内の美術館での定期開催や、高齢者施設、企業研修などでプログラムが実施されている。アートリップは、アート(芸術)とトリップ(旅)を組み合わせた造語。